盛夏的齐鲁大地,万物勃发,绿意盎然。海岱之间,条条电力银线如长龙般延伸向远方。

沿着时光的隧道向前追溯,山东电力史上的一个个“第一”、一幕幕“率先”,就像标尺一样,度量着发展的步伐,见证着历史的沧桑,绘就出一幅幅电网发展的壮阔画卷,成为一代代山东电力人热血沸腾的共同记忆,也成为山东电网最早的“见证者”。

山东电网第一站,不染华发尽青葱

在淄博市城北的高楼大厦之间,至今仍耸立着山东电网第一座220千伏变电站——位庄变电站,以饱经65年沧桑的目光,注视着身畔从荒野田园变成车水马龙。

淄博电网起步早,历史久,上世纪五十年代就拥有多座大中型发电厂。为了支援济南发展用电需求,1957年2月,淄博建成山东省第一条110千伏线路——神济线(神头—济南),形成山东第一个跨地区电网——鲁中电网,这也成为山东电网的起源。

位庄变电站始建于1959年,随着全省用电负荷增长,1973年,位庄变电站改造升级为220千伏变电站,成为山东电网第一座220千伏变电站,同时拥有10千伏、35千伏、110千伏、220千伏四个电压等级,运行有四台主变。在相当长的历史时期里,位庄变电站是山东西电东送、南电北送的重要枢纽,创造出众多先进经验。

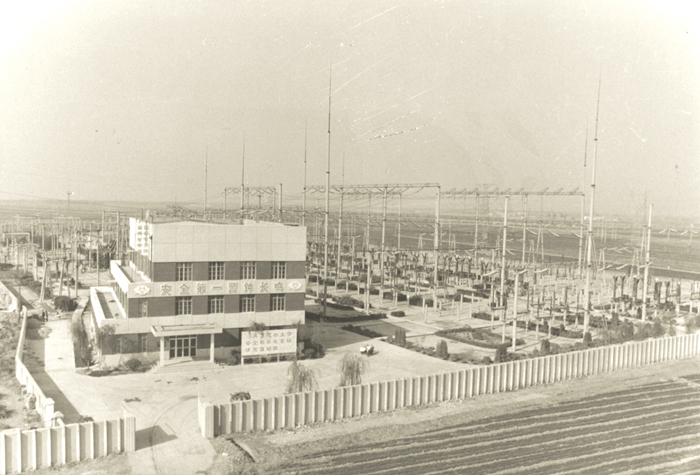

▲1978年的220千伏位庄变电站。

1964年,还是110千伏的位庄变电站首次实现安全供电1000天,在当时人员专业知识和运维管理经验缺乏的情况下,这个纪录在全国来说实属来之不易。

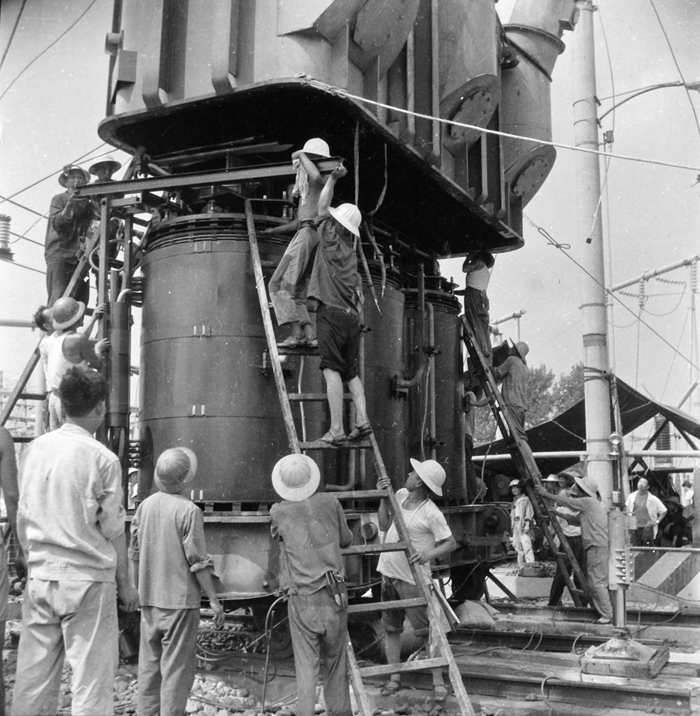

▲自主开展变压器吊罩检修。

升级为220千伏变电站初期,技术、管理几近空白,淄博电力工人通过实践摸索出了蜡烛测温、一日一次抽签考问、一听二看三闻判断设备状况等许多运行管理“土办法”,逐渐成为全国知名的变电站经验“输出地”,各地前来学习交流的络绎不绝。

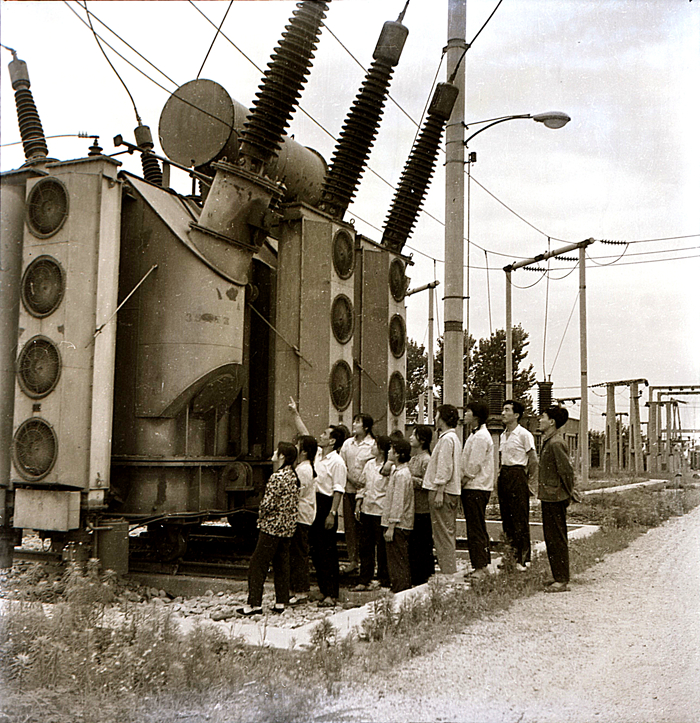

▲全国各地前来位庄变电站学习交流。

突出的管理成就,也引来国内许多先进技术在此落地试点:全省第一套高频保护在位庄站最先使用并推广开来;从多油开关、少油开关到六氟化硫开关的转变也在这里率先应用;继电保护也是先行先试,经历了电磁保护、整流保护、集成电路保护、微机保护的转变。可以说,在众多新技术、新工艺的应用上,位庄变电站始终领先一步。

▲220千伏位庄变电站在全省首批应用智能巡检机器人。

其间,位庄变电站经历了1981年、1990年、1996年、2000年等6次大规模改造升级,每一次都是脱胎换骨般的嬗变。

2011年的一次改造,使它再次汇集了众人的目光,成为全省第一座智能化改造的220千伏变电站,运行着2台18万千伏安、2台15万千伏安变压器,并像初建时那样,再次拥有了从10千伏至220千伏4个电压等级,跃身山东电网规模最大、技术最先进的220千伏变电站。

此后,这里又有了智能运维监控装置、智能机器人巡视等技术,变电站的通风、降温、除湿全部实现自动控制。这座在大多数人眼中的“老站”,不断焕发崭新面貌,为地方经济发展提供着源源不断的电能,守护着这座城市的万家灯火。

▲淄博公司员工在220千伏位庄变电站巡视设备。

2020年,位庄变电站内建成全省首批变电集控站;2021年,全国首批通过新一代设备集中监控系统验收,并完成一键顺控、智能巡视改造。

如今的山东电网,特高压跨越湖海、翻越千山,绿色能源在蓝天白云和青山环抱中动力强劲,星罗棋布的站与线织成一张前所未有的超级网络,数字化、智能化等应用迎来能源互联网的高光时刻。岁月更迭,初心依旧。位庄变电站这座年轻的“老站”,也正继续用电流的脉动,见证着地方经济社会与卓越山东电力的高质量发展。

世界第一双铁鞋,创新驱动勇攀登

攀登是一种向上的姿态,也是一种追求的过程;攀登意味着体力的付出,更意味着意志的坚定;攀登不仅是登高的位置变化,更是创新境界的开拓。由淄博电力工人发明的世界上第一双铁鞋,就是攀登精神的一个电力传奇,沿用至今无可替代,见证着山东电力人60多年来的创造精神。

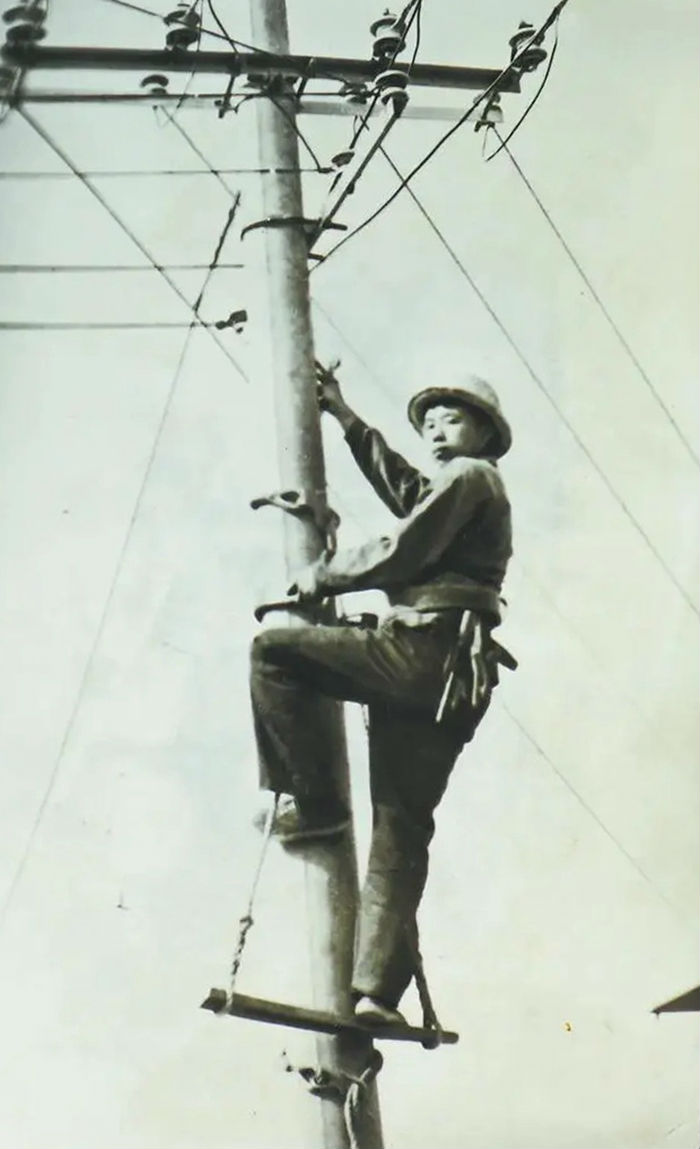

▲青年时期的淄博供电员工张克京。

时间追溯到1959年8月24日,一场暴风雨造成淄博电网35千伏神南线、10千伏六南线等数十基电杆倒杆。时任淄博供电所主任郑培民命令:“克服一切困难,迅速抢修恢复供电。”当时24岁的青年员工张克京就在抢修队伍中,看到师傅们在雨中使用三角板爬杆,操作起来又慢又累,不小心滑下来就摔得鼻青脸肿,就萌生出一个想法:“我要发明一种工具,让爬杆就像走平地一样。”

▲上世纪60年代使用的木质三角板登杆。

张克京的构想得到车间领导的支持,在物资异常贫乏的上世纪60年代,想有一条一米长的钢筋非常困难,领导特批张克京可以利用废旧钢材发明铁鞋。

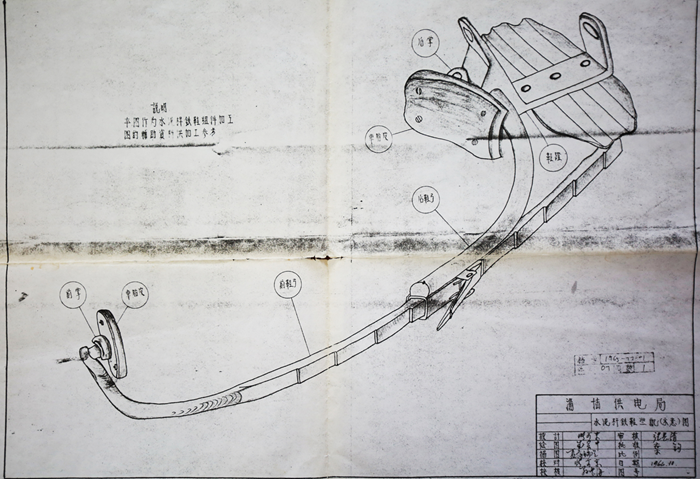

▲为方便批量生产,1964年绘制的一份铁鞋图纸。

从此,张克京一有空就琢磨,既要防滑还要实用,既能伸缩配合电杆下粗上细,还要把双手解放出来从事工作。通过一年时间的反复试验和改良,这些设想逐渐变成了由橡胶块、伸缩弯梁组成的“克京式铁鞋”。

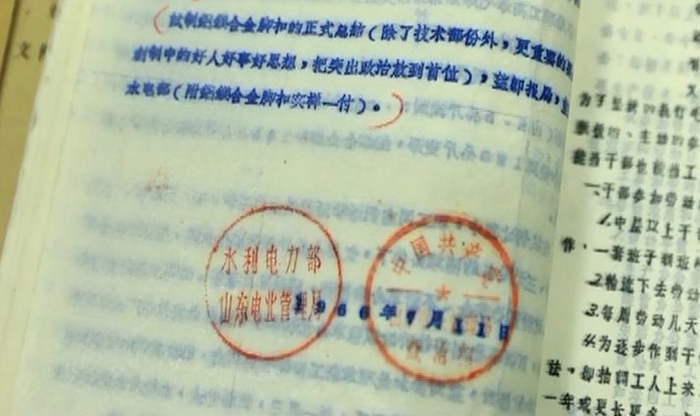

▲1960年呈送国家水利电力部的铁鞋鉴定申请书。

为了结实,第一双铁鞋使用的是实心方钢,份量重,登杆不久脚腕子就酸了,同事们并不愿意使用。张克京又跑到当地的博山电机厂借了2米无缝钢管,又到炼钢厂的烘炉上加工成扁管,做出来的铁鞋小巧轻快、伸缩自如,大受同事欢迎。

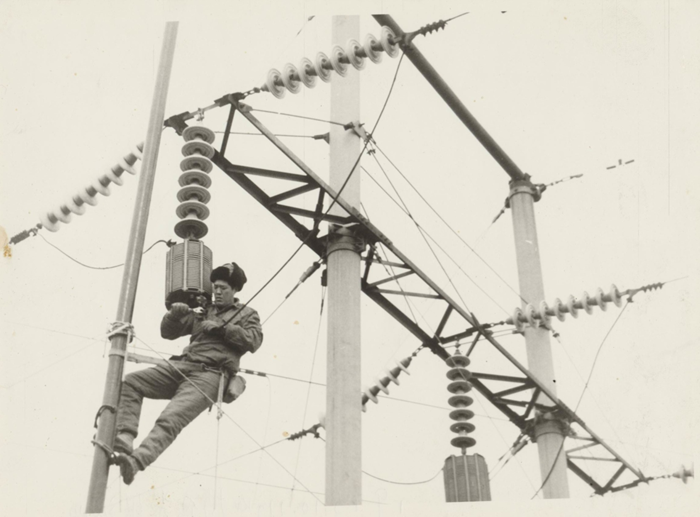

▲上世纪70年代,淄博供电员工利用铁鞋登高作业。

1966年,原国家水电部在辽宁省鞍山市举办了全国带电作业经验交流大会,主要项目就是带电作业比武和表演,比的是看谁速度快。淄博供电所也派出了参赛小组,带上5双铁鞋参加了比武。当全国各省市自治区的参赛选手还在使用三角板一步一步往上爬时,他们已经凭借铁鞋成功登顶完成了项目。这双“铁鞋”立即引起全场轰动,没等比赛结束,其他省市的选手们就一拥而上,抓住铁鞋全抢走了。

1973年,国家水电部又在北京举办了一次带电作业经验交流会,这时有的参赛队已经开始使用铁鞋,但不如淄博改良后的好用。淄博电力工人杨发福凭借铁鞋再次夺得比武第一名。

▲1973年淄博供电员工杨发福全国带电作业比赛出席证。

1974年,国家水电部专门到淄博召开鉴定会,对铁鞋的安全性、便利性、承载力进行试验和鉴定,认为这是一项前所未有的发明。自此,“克京式铁鞋”一举成名,全面推广。从此开始,铁鞋也迈开了它从山东走向全国、甚至走向世界的脚步。直到今天,全球无数电力、通讯、市政等行业工人,仍在借助铁鞋攀登作业。

▲上世纪90年代淄博供电员工利用铁鞋改造电网。

淄博地处齐文化发源地,素有“尊贤尚功、革故鼎新”的文化传承。电力人与生俱来的创新基因,也决定了不惧挑战、敢于尝试的无畏品格,在求真务实中形塑着一代代电力人的创新姿态。

循着“铁鞋”的创新足迹,淄博公司的创新成果获得市级、省级、国家级和国际大奖“大满贯”,实现每个基层单位都有全国创新成果一等奖的“满堂红”,创新成果、发明专利位居全省系统前列,一个又一个的“张克京”走上前台,成就了一个接一个的“铁鞋”故事。

▲2020年张克京和他发明的铁鞋。

再登高、走在前,接续奋斗新见证

一次次突破,一次次登高。平凡的岁月里,因为无数个这样的瞬间而变得不凡,无数个电力人的艰苦奋斗和担当奉献,汇聚成这个时代的灿烂风华。

在位庄变电站和“克京铁鞋”的见证下,淄博电力人正接续奋斗,续写一个又一个新的故事:淄博公司实现供电服务三年“零投诉”,建成国网系统首个变电站区域型智能巡视示范,取得供应链绿色数智发展示范基地国网唯一绿色、星级、零碳“三认证”。

▲淄博公司员工主动上门征求客户用电诉求。

唯有热爱,可抵岁月漫长。因为“对企业的热爱”,淄博公司在位庄变电站建成“老变精神”宣讲阵地,经常性讨论“我能为公司做什么、我要为公司做什么”。对企业的热爱,成为淄博公司蓬勃发展的深厚根基,创出了许多率先、领先,夺取了一个又一个胜利。“淄博烧烤”爆火,面对全国人民的热情关注和前所未有的供电服务保障压力,淄博公司第一时间召开电力保障部署会,加强海月龙宫、八大局等28个重点场所用电保障,圆满完成1600余项烧烤相关电力保障任务,淄博市委称赞“共同守卫了淄博的荣光”。

▲淄博公司优质供电服务为淄博烧烤“添把火”。

千锤百炼出好钢。因为“对工作的执着”,淄博公司倡导员工涵养“十年磨一剑”的韧劲、“一辈子办成一件事”的执着,全力做好本职工作。用“赛马”机制推动“千里马”竞相奔腾,高标准建成实训站,擂台比武、岗位比拼,累计培育高端人才56人,新员工国培优秀率、“双优”数量全省系统最多,竞赛调考总成绩连续两年全省系统第一,连续9年在淄博市高质量发展考核中获评“优秀”。

▲淄博公司员工加强电网运行维护,确保迎峰度夏电力供应。

奋楫者先,创新者强。因为“执行上的主动”,淄博公司紧抓“登高先行年”行动契机,发扬“四实”作风,打造出多个在全省全国领先率先的高水平成果。建成国网新型供电电压管理示范区,全省系统内率先实现35千伏及以上线路逐基远程可视,为地方经济社会发展提供着强劲电能保障。构建从办电到用电“全周期服务”流程,三年来累计为420个招商项目、2.57万家用户提供“三省”“三零”服务。创新推行每天早会“1+3”安全管控模式,由具体负责人讲案例、说风险、定措施,让讲的人有压力,听的人有收获,连续两年实现国网无违章示范班组、党员示范岗、先进个人“大满贯”。

▲淄博公司员工上门服务分布式光伏电站并网,推动绿色能源发展。

向最高去对标,向最好去看齐。因为“干就最优的标准”,淄博公司在位庄变电站推行“设备主人制”措施,激励全员勇当事争一流的领跑者。如今,在淄博电网的每座变电站里,都有一块“设备主人公示牌”,时时提醒着设备主人“以站为家”,做“有责任心的明白人”。今年来,淄博公司2个班组获评国网全业务核心班组建设“标杆班组”,1个集体被授予“山东省青年安全生产示范岗”,获评电力行业安全生产示范单位,并被授予电力行业优秀电力企业。

▲电力加持扮靓淄博城市夜景。

不断扩展的年轮里,历史与当下交织交融。最早的“见证者”正不断被越来越多的最新“见证者”并肩、超越、替代,在书写着时代发展的同时,也描绘着更加美好的未来。